«Je sais pas c qui le gros porc qui m’a grab la foufoune dans le couloir, mais e*** que t cringe.»

Ça, c’est une confession anonyme envoyée à la page Marie-Vic Confession, sur Instagram. Des comptes comme celui-là, il y en a plus d’une dizaine au Québec, regroupant des élèves du secondaire, du cégep ou de l’université. Et avec la rentrée scolaire, ces pages, truffées de ouï-dire, de rumeurs ou d’états d’âme sur la vie étudiante, reprennent vie.

Peut-on s’attendre à un véritable chahut au bahut? Lever de rideau sur les confesseurs, ces étudiants qui gèrent des centaines de confessions par jour et qui tiennent entre leurs mains de petites bombes à retardement.

Reportage complet dans la vidéo.

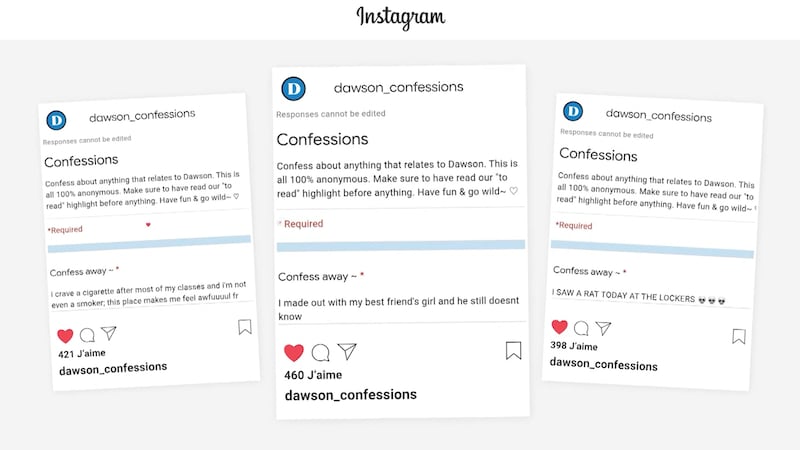

Nicolas, Kar et Arshia étaient réunis à la cafétéria du collège Dawson lorsqu’ils ont décidé, à l’automne dernier, de créer la page Dawson Confessions, sur Instagram.

À l’aide d’un simple formulaire Google, les abonnés du compte, principalement des étudiants du cégep, peuvent envoyer des messages «anonymes» à la page. Les trois comparses, inspirés par le compte de Marianopolis, ont ensuite le loisir de les publier sous la forme de captures d’écran.

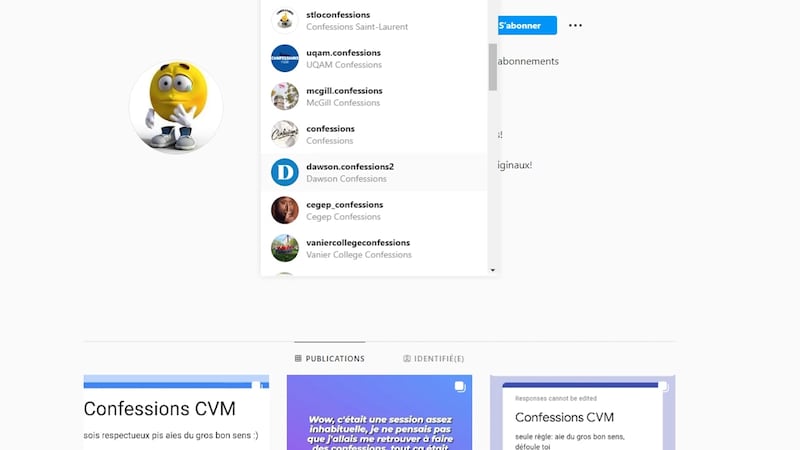

Anonymat, potins, rumeurs, écoles... Il n’en fallait pas plus pour que les comptes «Confessions» se multiplient et attirent la masse d’étudiants post-pandémiques. Les usagers @vanier_confession_, @confessionsbrebs, @uqam.confessions, pour ne nommer que ceux-là, comptent des centaines, voire des milliers d’abonnés.

«Au début, c’était excitant, c’était quelque chose de nouveau, c’était un concept similaire à Gossip Girl», se remémore Kar, qui préfère ne pas allumer sa caméra lors de l’appel vidéo. «Je pense que tous les étudiants connaissaient le compte.»

«Quand il y a eu le breakout des trucs légaux ou problématiques, le doyen s’est aperçu que ce compte-là existait, renchérit Kar. On a établi des règles et on s’est fait un filtre. Par exemple, les confessions avec des noms, on ne les publie pas.»

L’un des incidents auxquels Kar fait référence s’est produit en décembre dernier. Six adolescents ont été arrêtés concernant des menaces écrites sur des pages de confessions de huit écoles.

«Nous, on ne s’est pas fait joindre par Dawson personnellement», précise Nicolas. «On a toujours fait le plus attention possible pour être politiquement correct.»

La prudence est effectivement de mise, car les étudiants qui envoient les messages par le biais des formulaires Google, tout comme les gestionnaires de pages, s’exposent à certains risques.

«Il y a des limites à la liberté d’expression, rappelle Me Walid Hijazi, avocat criminaliste. On ne peut pas tomber dans des propos haineux, on ne peut pas faire des menaces et on ne peut pas se livrer à ce qu’on appelle de la diffamation, c’est-à-dire un propos où l’on cherche à discréditer quelqu’un — essentiellement, porter atteinte à sa réputation, même si ce qu’on dit est vrai.»

«J’ai parlé à d’autres gestionnaires de comptes de cégeps pour voir comment ils fonctionnent», révèle Nicolas. «Il y en a qui n’ont pas de filtres. Ça peut être plus le fun, plus intrigant parce que tu peux dire tout ce que tu veux. Et oui, ça peut être plate pour les étudiants de se faire censurer ou de se faire filtrer mais, en même temps, c’est un mal nécessaire pour faire fonctionner un compte comme ça.»

Les trois acolytes ont reçu pas moins de 5000 confessions au total depuis la naissance de leur page, à l’automne dernier. À son plus fort, le compte de plus de 3000 abonnés recevait près de 200 messages par jour. Entre des mains peu expérimentées, ce volume peut rapidement mener à des dérapages. C’est l’une des raisons pour lesquelles les trois étudiants n'ont pas voulu passer le flambeau une fois leur diplôme en poche. «Si on le passe à la mauvaise personne, ça peut déraper», note Nicolas, qui a déjà été contacté par le tout nouveau compte «Confessions» du collège.

En ligne il y a cinq minutes

Derrière le pseudonyme CVM Confessions, Adel, le gestionnaire du compte «Confessions» du Cégep du Vieux Montréal, est déjà de retour à son clavier. Les vacances ont été de courte durée.

Malgré les murmures réprobateurs de la part de l’association étudiante du cégep, celui qui s’intéresse aux réseaux sociaux et au marketing évite de censurer les étudiants qui lui écrivent.

«Parfois, il y a des publications un peu sur la limite dans lesquelles certains se défoulent parce qu'un professeur leur a donné une mauvaise note», remarque Adel.

«Ça arrive», dit Adel.« Je ne censure pas nécessairement ce genre de commentaires, mais j'essaie de les modérer. Par exemple, si quelqu’un écrit: “J'ai tellement envie de le tuer”, parce qu'il a eu une mauvaise note, ça, ça ne passe pas, clairement.»

Une semaine avant la rentrée des cégeps, sa page était déjà envahie par des commentaires sur les professeurs à choisir ou à éviter.

Cette valse masquée, bien que divertissante pour plusieurs, peut rapidement devenir étourdissante. Qui consomme le plus ces pages? Selon Adel, il s’agit surtout d’étudiants qui ont terminé leur secondaire en pleine pandémie et qui ont été privés d’interactions sociales à leurs premiers pas au cégep.

«Je vois ça comme une épée à double tranchant», dit l’étudiant de 21 ans. «D'un côté, c'est très bien pour les établissements parce qu’ils peuvent savoir ce qui se passe dans leur école et comment se sentent leurs étudiants. C'est un très bon outil pour prendre le pouls de la communauté.»

«Mais la modération de la part de certains gestionnaires laisse à désirer», admet-il. «Surtout au secondaire, où je constate que c'est parfois dû à un manque de maturité. Ils prennent un peu les choses à la légère.»

Le compte Confession Cégep L’Assomption, qui est de retour depuis plus d’une semaine, est également géré en solo.

«Je trouve que les gens sont vraiment plus proches au secondaire, donc je crois que c’est utile», indique l’élève de 18 ans derrière le compte, qui préfère garder l’anonymat.

«J’étais moi-même au secondaire pendant la pandémie, et ça a fait en sorte que ces pages-là ont eu beaucoup plus d’influence.»

Les murs et la loi ont des oreilles

Face à ce phénomène qui se produit parfois entre leurs murs, bien qu’en marge de leurs activités d’enseignement, comment doivent réagir les établissements scolaires?

«Les commissions scolaires et les établissements d’enseignement, que ce soit des écoles publiques ou privées, ont l’obligation de prévenir et de lutter contre la violence et l’intimidation, à l’école», explique Me Walid Hijazi, en évoquant le projet de loi no 56, adopté en 2012.

Cette loi «prévoit qu’une commission scolaire doit veiller à ce que chacune de ses écoles offre un milieu d’apprentissage sain et sécuritaire de manière à ce que tout élève qui la fréquente puisse y développer son plein potentiel, à l’abri de toute forme d’intimidation ou de violence», peut-on lire dans le document officiel du projet de loi.

De son côté, l’entreprise Meta, jointe par courriel, réitère sa confiance en ses mesures déjà en place pour contrer la cyberintimidation, malgré les arrestations et les déboires liés à ces pages Instagram il y a moins d’un an.

«Nous encourageons les gens à utiliser nos outils de signalement afin que nous puissions examiner et prendre des mesures concernant le contenu ou le comportement destiné à intimider ou à harceler les autres», indique un porte-parole de l’entreprise californienne.

Des cours dès le primaire?

Aujourd’hui, ce sont les pages «Confessions»; hier, c’était la tendance des «J’expose» sur TikTok; et demain, il y aura une toute nouvelle mouture numérique qui se propagera auprès des jeunes.

Selon Stéphane Villeneuve, professeur au département de didactique de l’Université du Québec à Montréal, la sensibilisation des jeunes envers une utilisation responsable du numérique pourrait commencer dès le primaire.

«On est justement en train de travailler sur une recherche là-dessus afin d’évaluer quelle formation serait la plus efficace pour que les jeunes soient prévenus sur la cyberintimidation dès le deuxième cycle du primaire», mentionne M. Villeneuve, spécialisé en intégration des technologies de l’information et de la communication.

«Je dis souvent que c'est comme l’éducation à la sexualité», illustre le professeur Stéphane Villeneuve. «On essaie de leur faire comprendre que c'est important avant qu'ils soient très actifs. Sur les réseaux sociaux, c'est la même chose.»

«Quand ils font des erreurs sur les médias sociaux, c’est trop tard», poursuit M. Villeneuve. «Si on les avait prévenus avant des façons de faire et comment se comporter, on pourrait éviter de mauvaises situations.»

D’ici à ce que des programmes spécialisés soient développés en ce sens, M. Villeneuve encourage les directions d’établissements scolaires à effectuer des veilles numériques minutieuses afin de se positionner au-devant des tendances.