Malgré la triste nouvelle de l’atteinte des 16 000 décès, la courbe des cas et des hospitalisations serait actuellement en train de s’aplatir, si on en croit les principaux indicateurs.

Cette bonne nouvelle est toutefois une première qui n’a pas été soulignée : un aplatissement de courbe sans mesures obligatoires. Ce qui pourrait pousser à s’interroger: ces fameuses courbes pourraient-elles donc s’aplatir toutes seules?

Aplatir la courbe en mars 2020

S’aplatir… Tout le monde se souvient de la gestuelle du Dr Horacio Arruda au printemps 2020, quand l’enjeu majeur était d’aplatir cette fameuse courbe qui montait, en tapant dessus non pas avec la main, mais à l’aide de mesures variées. J’avais même commis le 13 mars un texte pour expliquer la teneur de ce message et montrer la nature de cette courbe.

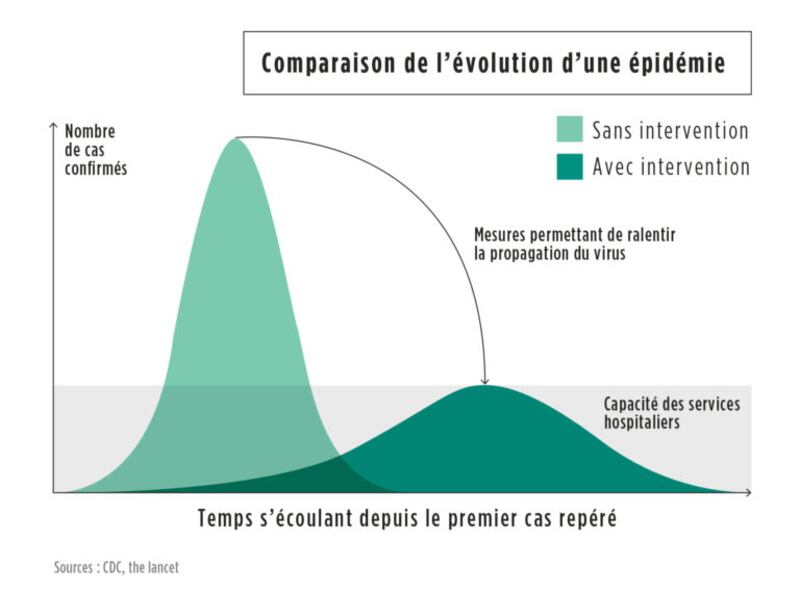

À ce moment, le premier objectif était d’aplatir la courbe pour éviter de faire tomber le système de santé, rien de moins. On comprend que la hauteur de la courbe est sous cet angle un élément clef, proportionnelle au nombre de personnes malades en simultanément. Pour expliquer, j’avais cette image, dérivée d’une image de la CDC, où l’on voit bien la relation entre la hauteur et la capacité de soigner:

Une courbe aplatie, mais autant de cas ?

Le problème avec ces courbes, c’est d’abord que l’on confond souvent sa hauteur avec le nombre de cas. En réalité, le nombre de cas, c’est la surface sous la courbe. De sorte que si la vague est plus basse, mais dure plus longtemps, elle peut en théorie engendrer autant de cas au total, tout en respectant les limites ponctuelles du système de santé.

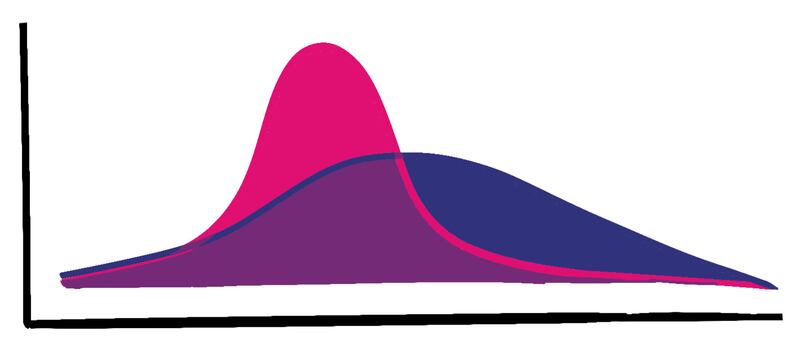

Dans l’illustration suivante, qui montre bien mon incroyable talent en dessin, les deux courbes sont de hauteur différente. Pour la bleue, les cas sont répartis dans le temps (la courbe est « aplatie ») par rapport à la rose:

On l’oublie souvent: pour le patient, le type de courbe ne change pas grand-chose à sa réalité, il aura autant de risque de se retrouver à l’hôpital, de mourir de la COVID ou encore de développer la COVID-longue s’il est malade, peu importe la courbe. Par contre, comme on ne dépassera pas la capacité de soins, il est moins probable qu’on dépasse la capacité de le soigner dans le cas «bleu».

Pourquoi aplatir les courbes ?

L’autre phénomène constaté en ce moment est plus complexe, voire troublant : cet été, pour la première fois, la courbe être en train de s’aplatir «d’elle-même», ce qu’on ne peut cette fois attribuer aux quelques masques, qu’on ne voit qu’ici et là. Sans doute que la vaccination aide, parce que même s’il protège mal contre la transmission, il protège un peu.

La question existentielle qui vous vient en tête est peut-être maintenant: ça change quoi, essayer d’aplatir les courbes, si elles finissent par y arriver d’elles-mêmes? Ça change quelque chose, nous allons le voir.

Commençons par le contexte spécifique de cet été. Rappelons que les «courbes» estivales des deux dernières années (2020, 2021) n’étaient pas difficiles à aplatir (chez nous) parce qu’elles étaient déjà plates.

À lire également:

- COVID: des subventions ont été trop généreuses, disent des économistes

- Vaccin: une 4e dose pour François Legault

En 2022, probablement en raison de l’apparition d’un variant bien plus contagieux — et aussi de l’absence de mesures — une courbe estivale assez costaude s’est pointée le nez, assez pour mettre encore une fois sous tension le système de santé.

Cette courbe s’est aussi formée malgré d’autres conditions en théories défavorables aux courbes et aux virus : écoles fermées, plus de travailleurs loin des bureaux, fenêtres ouvertes et personnes dehors — là où la contagion est de l’ordre de 20 fois moins fréquente qu’à l’intérieur.

Même si on ne peut en mesurer la vraie hauteur en raison de la quasi-absence de tests PCR, la courbe des cas est montée vraiment haut, comme en témoigne le grand nombre de patients hospitalisés «avec ou pour» le virus, ce nombre ayant heureusement commencé à décroître — quel été difficile tout de même dans le réseau!

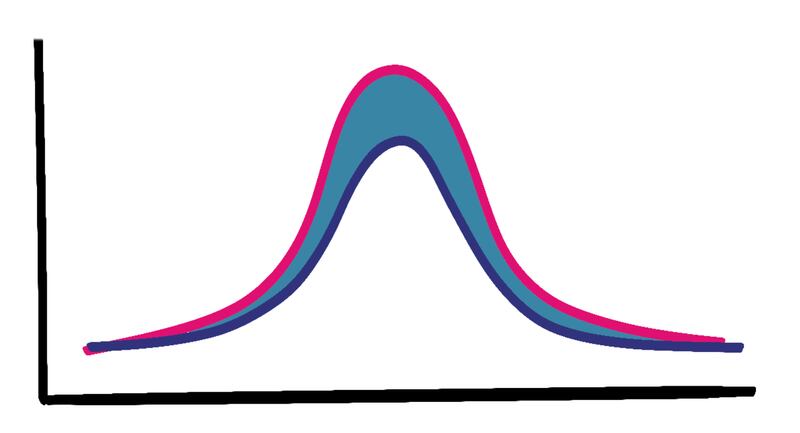

Une question importante: s’il y avait eu port du masque à l’intérieur, est-ce que la courbe serait montée aussi haut ? Non, si on en croit les experts que j’ai déjà cités voilà deux semaines. D’après eux, on aurait pu éviter les 2/3 des hospitalisations ? Peut-être, je me fie à eux. Mais peu importe le chiffre exact, voici une seconde illustration pour décrire ce qui aurait pu arriver sans (rose) et avec (bleu) des masques:

Je veux surtout attirer votre attention sur la partie turquoise entre les courbes: elle représente la différence du nombre de cas (la surface entre les courbes) entre les deux situations.

La courbe rose, la plus haute, serait la situation actuelle, sans mesure; et la courbe bleue, plus basse, donne une idée de ce que serait la situation actuelle si le masque intérieur avait été porté.

Même si la courbe rose est en train de s’aplatir toute seule, comme on l’indique, il demeure que tous les cas — et des hospitalisations, et des décès — entre les deux courbes qui auraient pu être évités, une réalité qu’on a parfois tendance à oublier. C’est ce à quoi je fais référence quand je parle du prix à payer pour l’absence de mesures, dont on ne parle presque jamais.

Au fait, je ne dis pas qu’il ne faut pas payer ce prix, mais qu’il faudrait en être plus conscient.

Aplatir la courbe sans mesures ?

La question de la descente des courbes sans mesure est encore plus complexe et intrigante. Depuis le début de la pandémie, c’est pour moi une interrogation constante: que les courbes montent, cela tombe sous le sens, puisqu’il y a contagion; mais pourquoi redescendent-elles?

Je n’ai jamais obtenu de réponse satisfaisante à cette question, qui semble aussi laisser bien des experts perplexes. On a avancé successivement une foule d’hypothèses pour l’expliquer:

· Les mesures qui sont appliquées quand les cas montent finissent par infléchir la courbe;

· Les changements de comportement spontanés des gens, qui choisiraient de s’éloigner les uns des autres quand les cas montent;

· La vaccination, qui augmente quand les cas est élevée

Tous ces points sont sans doute valables. Sauf que cet été, pour la 7e vague, il n’y a pas de mesures, les gens ne semblent pas avoir modifié leur comportement, et le taux de vaccination ne change pas beaucoup. Alors quoi?

L’immunité ? Oups, il semble que je viens de dire «Voldemort».

C’est une vraie question, que j’ai posée à plusieurs d’experts au fil du temps, obtenant des réponses toujours assez similaires: ça ne fonctionne pas avec la Covid, elle ne dure pas assez longtemps, elle est trop partielle, les variants changent tout le temps, etc.

En général, l’immunité est souvent écartée du revers de la main comme facteur significatif. Mais alors, pourquoi les courbes baissent-elles, en particulier cet été? Je me dis bien qu’à part l’immunité face au variant qui circule, je ne vois pas.

En fait, les deux positions ne sont pas contradictoires: une immunité partielle, ciblant un variant spécifique (il n’y a eu d’ailleurs récemment que peu de vagues successives sur le même variant), d’une durée suffisante pour que le virus ne trouve plus de cibles, forçant la baisse de la propagation et donc la baisse des cas, ça se peut très bien. Surtout si l’immunité plus générique des vaccins contribue.

Ce qui abaisse la courbe. Jusqu’au prochain variant, pourrait-on dire, s’il peut contourner cette ligne de défense, ou à un changement important des contacts, comme... un retour en classe.

Des mesures inutiles, vraiment ?

Des personnes affirment souvent que si la courbe redescend seule, alors les mesures sont inutiles, s’appuyant par exemple sur l’argument qu’en décembre-janvier dernier, elle est montée très haut malgré les nombreuses mesures — et il est vrai que les mesures étaient alors nombreuses.

Pourtant, si des chercheurs sérieux nous disent que nous aurions pu éviter les 2/3 des hospitalisations avec 80 % de masques à l’intérieur, il faut en tenir compte, bien que je ne puisse valider moi-même le modèle.

Le plus probable, c’est que malgré les apparences, la courbe de décembre-janvier était bien une courbe «aplatie», alors que sans mesure, elle aurait monté encore plus haut. Et que cet été, on observe la pire courbe possible compte tenu des circonstances — et que la courbe avec le port du masque aurait été plus basse, comme dans l’exemple.

Évidemment, si on pouvait le visualiser, ça serait plus facile à comprendre. Or, une des choses qui m’ennuie beaucoup, c’est qu’après deux ans et demi de pandémie, personne ne semble pouvoir expliquer simplement qu’en mettant ou non des masques à l’intérieur, on pourrait choisir la courbe bleue (avec masque) ou la rose (sans masque). Ni la différence claire, nette et factuelle entre les deux réalités.

Peut-être que c’est trop complexe à modéliser ou trop difficile à expliquer. Peut-être que les gens s’en contrefichent et que personne ne changerait — du moins volontairement — ses manières d’agir, peu importe la nature de l’information fournie. Mais au moins, on aurait l’heure juste.